來源:admin 發布時間:2021/6/6 9:39:07

藝術與(yu) 科技的交融

——關(guan) 於(yu) “新文科”語境下“新藝科”建設的思考

田忠利/文

藝術學作為(wei) 一門獨立的學科,在與(yu) 其他學科交叉融合中,拓寬了自身的學科界域,逐漸形成了新的學科方向。諸如藝術學與(yu) 相關(guan) 學科交叉產(chan) 生的藝術心理學、藝術倫(lun) 理學、藝術人類學、藝術生態學、藝術教育學、藝術管理學、藝術經濟學等具有新內(nei) 涵、新思想的學科方向,使藝術學研究更加趨於(yu) 多元。當今,在“新文科”語境下,“新藝科”緊隨時代變革的步伐,理解並適應新一輪科技革命對人類生產(chan) 、生活方式帶來的影響和改變,以新的思想觀念和思維方式,麵向未來,進行跨學科領域的思考,促進相互之間的交叉與(yu) 融合,探索新的藝術語言與(yu) 形態,構建“新藝科”學科體(ti) 係,創建新時代藝術的中國學派,為(wei) 國際高等藝術教育提供中國方案,為(wei) 我國未來藝術發展培養(yang) 具有創新精神的卓越藝術人才。

一、科技助力藝術創新

人類進入信息化科技時代,科技無處不在。藝術家的創作視野正在不斷拓寬,開始更多地關(guan) 注科技的發展,並將其納入藝術創作的內(nei) 容、題材、樣式、媒介、載體(ti) 乃至研究方法之中,進一步加深了藝術與(yu) 科技的深度融合,使藝術表達的手段和可能性都大大拓展。

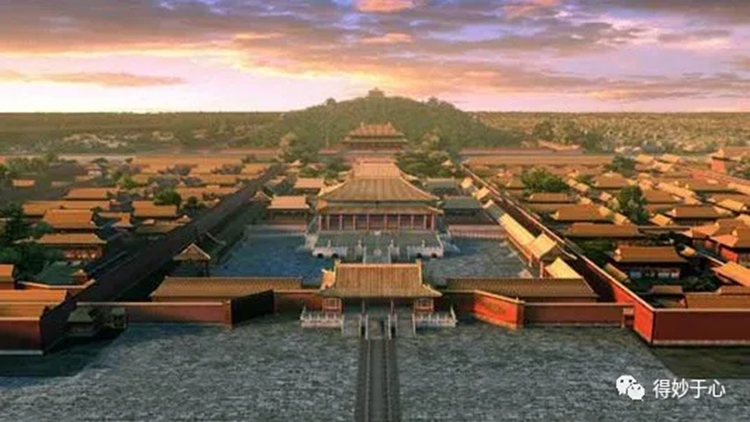

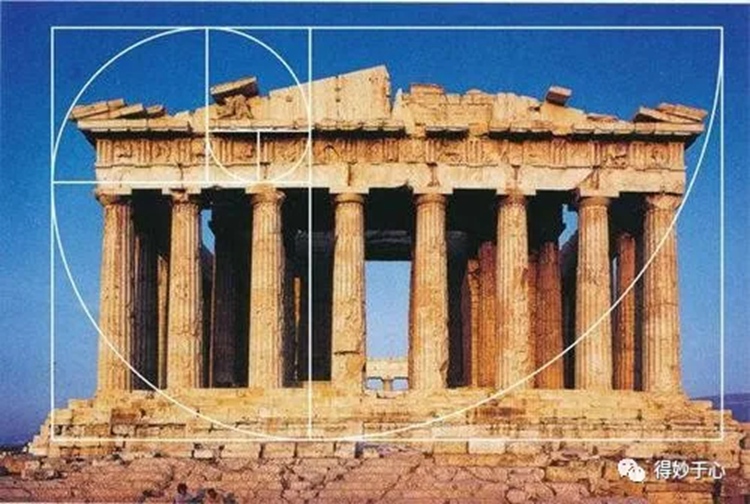

從(cong) 美學的視角認識和理解科學,人們(men) 早就發現,科學中就有美的形式存在。如數學自身就蘊含著“對稱美、簡潔美、統一美、奇異美”。(吳軍(jun) :《數學之美》,人民郵電出版社,2012年5月出版)古希臘數學家普羅克拉斯曾說:“哪裏有數學,哪裏就有美。”如沿中軸線左右布局對稱的紫禁城和建築結構體(ti) 現黃金分割比的古希臘帕特農(nong) 神廟,被稱作東(dong) 西方古代建築美學的經典,都呈現出“對稱”這一數學美的基本內(nei) 容。上世紀由計算機演算,對迭代方程有效地進行折疊、縮放、翻轉等,形成了具有美學意義(yi) 的3D分形藝術,千變萬(wan) 化的圖形充滿裝飾韻味,堪稱奇妙。從(cong) 物理學的角度,深一層理解牛頓的運動方程式、麥克斯韋方程式、愛因斯坦的狹義(yi) 和廣義(yi) 相對論方程式和狄拉克方程式,都具有一種精神境界的美。這些方程式涵蓋廣闊的時空,控製著宇宙大到星雲(yun) ,小到基本粒子內(nei) 部,時間長到100億(yi) 年,短到10的負28次秒。楊振寧說:“這是一種大美”。(楊振寧:“美在科學與(yu) 藝術中的異同”,《中國藝術報》,2015.4.24第5版)

紫禁城

帕特農(nong) 神廟

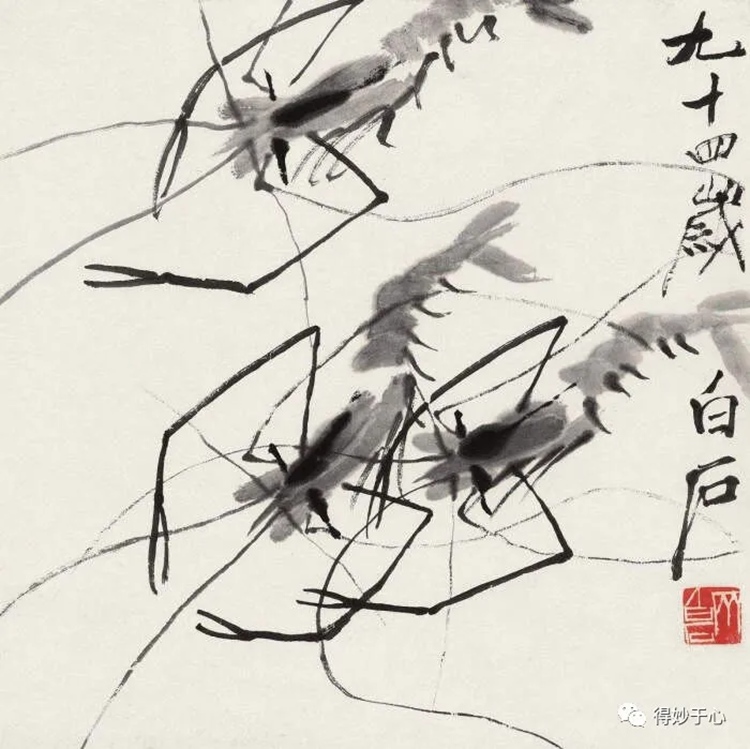

人們(men) 不僅(jin) 在科學中發覺了從(cong) 視覺呈現到精神感悟的美,而且還進一步將科學運用到藝術的創造中,促進藝術的發展。縱觀藝術史,我們(men) 可以發現,人類在科技領域的創新突破,往往會(hui) 成為(wei) 藝術創新發展的動因和催化劑,最終使藝術散發出異彩的光芒。如中國古代先進的冶煉技術和高超的裝飾工藝技術,使得青銅器更加富麗(li) 堂皇,光彩奪目;獨特的釉彩燒製技術,使我國陶瓷藝術聞名遐邇,享譽世界;造紙術至唐代,生產(chan) 出生宣紙,讓後世畫家創造出了不同於(yu) 工筆畫的寫(xie) 意畫風格樣式,也造就了八大山人、石濤、吳昌碩、齊白石等影響後世的一代宗師。西方文藝複興(xing) 時期的透視法和解剖術,幫助畫家實現了逼真地“模仿自然”的繪畫理想;牛頓對太陽光譜的發現,影響了十九世紀西方畫家對自然的色彩表達,產(chan) 生了影響後世的印象派繪畫;印刷技術的發明和不斷改進,促進了版畫藝術、平麵設計的發展。當代影像、裝置和觀念藝術無不與(yu) 信息技術、虛擬現實、人工智能等現代科技緊密地結合在一起,突破傳(chuan) 統藝術的邊界,創造出了新的藝術形態。以上說明,藝術的發展從(cong) 來沒有離開科技的進步,兩(liang) 者之間相互交融、互為(wei) 彼此。

青銅器

齊白石

當然,藝術的繁榮與(yu) 發展,通過對社會(hui) 人文環境的構建和思想精神的培育,也會(hui) 對科學技術的進步起到積極的推動作用。像愛因斯坦、錢學森等科學家通過自己的科學研究實踐證明,他們(men) 在探索科學新領域、新課題時,常以超越邏輯的想象,甚或是充滿浪漫主義(yi) 精神的思維方法,幫助他們(men) 開啟科學靈智,豁然頓悟,柳暗花明,達到新的境界。亦如法國大作家福樓拜所說:“越往前走,藝術越要科學化,同時科學也要藝術化。兩(liang) 者從(cong) 山麓分手,又在山頂會(hui) 合。”

全球加速進入了數字化時代,數字技術助力藝術的創新發展,應用在多個(ge) 領域,衍生出新的藝術形態,既為(wei) 當下和未來人們(men) 的物質和精神生活提供嶄新的審美方式和審美體(ti) 驗,也為(wei) 社會(hui) 生活的新需求和新問題,提供新的設計方案。據報道,運用虛擬現實技術7D創建三維全息圖像,可以讓觀眾(zhong) 在不使用任何設備的情況下,在不同空間得到身臨(lin) 其境的藝術觀賞效果,由此衍化出數字影像和數字展示藝術的新形態;運用大數據,計算機根據譜曲規律,能自動創作出全新的數字音樂(le) ,讓人人都能成為(wei) 音樂(le) 家的夢想變成現實;數字3D打印技術可以使雕塑直接以數字化方式,隨時轉化成現實作品,用以展出使用,數字雕塑不僅(jin) 便於(yu) 保存、複製和傳(chuan) 播,更有利於(yu) 藝術家後期對作品的修改與(yu) 完善;數字技術加速數字出版發展,催生網絡、多媒體(ti) 藝術成為(wei) 新的藝術形式;運用人機交互、數字移動模擬以及自動化係統等技術與(yu) 設計藝術相結合,可研發出安全、節能、方便的汽車替代品,解決(jue) 城市交通的挑戰。由此看來,藝術與(yu) 科技交叉融合發展,也是時代的呼喚和現代社會(hui) 發展的現實需求。

7D全息影像

今天,隨著5G、雲(yun) 計算、虛擬技術、物聯網、人工智能、區塊鏈等新一代數字化信息技術與(yu) 文化創意產(chan) 業(ye) 的深度融合,藝術學必將會(hui) 突破傳(chuan) 統觀念,伴隨時代的變化,產(chan) 生新的學科方向。藝術創作也必定會(hui) 以體(ti) 現藝術本質特征為(wei) 核心,以科學技術為(wei) 助力,麵向未知領域,推動藝術在媒介、材質、形態、形式、語言、風格,以及創作方式、創作場域等方麵的改變,形成與(yu) 以往不同的,全新的藝術形態和理論成果,構建起新的藝術審美價(jia) 值體(ti) 係,極大的推動藝術學的創新與(yu) 發展。這是當下“新文科”語境下“新藝科”建設的時代命題,也是進入新時代,推動藝術學科向前發展,培養(yang) 未來藝術創新人才,實現文化強國的必然。

二、藝科融合,培養(yang) 創新人才

放眼全球高等藝術教育,藝術與(yu) 科技的融合成為(wei) 一種重要發展趨勢。我在訪問瑞典皇家理工大學期間,曾參觀了其中一個(ge) 聯合國教科文組織資助的“基於(yu) 全球生態環境保護下的紙包裝設計”項目,實驗室組成跨界設計學、材料學、計算機科學、人類學、社會(hui) 學等學科領域的師生研究團隊,開展研究;美國斯坦福大學康托藝術中心設置藝術與(yu) 科學的跨學科課程,鼓勵學生在科技進步和數字化加速的時代,探索和挖掘藝術媒介設計和表達未知的可能性;瑞士蘇黎世大學數字藝術研究中心將藝術與(yu) 數字化信息技術、人文社會(hui) 科學相結合,致力於(yu) 重現水城威尼斯五百年前的建築原貌,為(wei) 當下的修複提供幫助;法國第八大學的數字創作與(yu) 出版研究院開展數字出版教育,培養(yang) 學生在出版理念、數字技術及藝術創新方麵的綜合能力;我國中央美術學院成立科技藝術研究院,構建科技藝術教學體(ti) 係,強化學生藝術形象思維和科學邏輯思維的交融。(蘇新平:“關(guan) 於(yu) 成立中央美術學院科技藝術研究院的思考”,《美術研究》,2020.6)

從(cong) 以上舉(ju) 例來看,世界許多高校在強化藝術與(yu) 科技交叉融合教育方麵,都是瞄準學術前沿和社會(hui) 需求,以跨學科專(zhuan) 業(ye) 的團隊為(wei) 支撐,探索藝術創造的新領域,培養(yang) 麵向未來具有綜合創新能力的藝術人才,引領藝術學科的創新發展,提高各自國家的文化軟實力。

當下人們(men) 對藝術教育仍存在過度專(zhuan) 業(ye) 化的認知,加之社會(hui) 分工對專(zhuan) 業(ye) 化人才的需求,使得藝術教育畫地為(wei) 牢,造成藝術人才培養(yang) 知識狹窄,創新能力不足。高校的美術類和設計類專(zhuan) 業(ye) ,無論是在本科,還是在研究生的專(zhuan) 業(ye) 教學中,多以講授本學科的專(zhuan) 業(ye) 知識和技能為(wei) 主,雖然在培養(yang) 方案中設置有相關(guan) 學科專(zhuan) 業(ye) 的選修課程,但是所占比重偏小。而且二級學院(係)的構建,又大多是以同一學科下的數個(ge) 專(zhuan) 業(ye) 為(wei) 基礎,在教育教學理念層麵很難做到真正意義(yi) 上的學科專(zhuan) 業(ye) 交叉,在機製上更是缺乏有效的保障。這樣是難以培養(yang) 出麵向未來,具有複合創新能力的藝術人才的。

“新藝科”創新人才培養(yang) 涉及到辦學理念的創新、對不同學科專(zhuan) 業(ye) 的有效統籌、跨學科教學體(ti) 係的構建、教學科研平台的搭建、前沿學術研究的開展、師資隊伍的交叉互補、生源質量的提高、評價(jia) 體(ti) 係的建立等等,需要更加多元化的綜合與(yu) 提升。麵對全球新一輪科技革命和產(chan) 業(ye) 變革的興(xing) 起,“新藝科”的人才培養(yang) ,需要進一步解放思想、轉變觀念,推進以下五個(ge) 方麵的改革:一是打破原有過於(yu) 細化的學科專(zhuan) 業(ye) 壁壘,改變學科專(zhuan) 業(ye) 獨立發展的思維定式,加強藝術與(yu) 其他學科專(zhuan) 業(ye) 及科學技術的深度交叉與(yu) 融合;二是調整優(you) 化學科專(zhuan) 業(ye) ,重點圍繞國家戰略和市場需求,加強藝術與(yu) 新興(xing) 媒體(ti) 、人工智能技術、虛擬現實與(yu) 人機交互、生命工程與(yu) 生態保護及新材料的開發與(yu) 應用等領域的交叉融合,拓展新的學科方向,深化服務社會(hui) 經濟發展的需要,形成“新藝科”自身的特色與(yu) 優(you) 勢;三是構建跨學科領域的專(zhuan) 業(ye) 課程體(ti) 係,科學設置藝術教育、人文教育和科學教育,特別是要強化在跨學科視域下的學科專(zhuan) 業(ye) 核心課程,以及相關(guan) 課程的支撐,重點在於(yu) 培養(yang) 學生的藝術思維、形象思維、科學思維、邏輯思維能力;四是建立跨學科教師團隊,以人才培養(yang) 為(wei) 目標,以科研項目為(wei) 紐帶,以實驗室或研究中心為(wei) 平台,以有效的激勵機製為(wei) 保障,組建與(yu) 跨學科研究方向相適應的多學科背景的師資隊伍;五是開展跨學科研究項目的交流與(yu) 合作,以繼承與(yu) 創新、交叉與(yu) 融合、協同與(yu) 共享為(wei) 原則,以跨學科、跨學院、跨學校和跨國際的教學科研工作坊或項目小組的形式,通過交流互動,發揮學生的主觀能動性和藝術想象力,讓理論課教學有效地融入到實踐學習(xi) 中,以藝術的視角認知科技,以科技的手段助力藝術插上飛翔的翅膀,在科技時代,培養(yang) 學生探索未知世界的創新能力。

“新文科”語境下“新藝科”建設,既要尊重藝科特點和人才成長規律,探索跨界交叉融合的育人新模式,又要超越一般性的知識傳(chuan) 授,加強思維教育,培養(yang) 學生的科學精神和人文精神,強化使命意識,進而推動“新藝科”教育的創新發展,培養(yang) 擔當民族複興(xing) 大任的新時代藝術人才。

三、藝術為(wei) 體(ti) 、科技為(wei) 用

近兩(liang) 年來,圍繞“新文科”語境下“新藝科”建設的討論集中在兩(liang) 個(ge) 方麵,一是強調“科技至上”,二是突出“人文主義(yi) ”。我認為(wei) “新藝科”的“新”,應是建立在以文化為(wei) 根,以生活為(wei) 源,以藝術為(wei) 體(ti) ,以科技為(wei) 用的基礎之上的學科交叉與(yu) 融合的創新發展。

習(xi) 近平總書(shu) 記指出,“文化興(xing) 國運興(xing) ,文化強民族強。沒有高度的文化自信,沒有文化的繁榮興(xing) 盛,就沒有中華民族偉(wei) 大複興(xing) 。”文化是一個(ge) 國家、一個(ge) 民族的靈魂。文化不滅,民族不亡。“新藝科”的創新,不能是無根之木,無源之水,應是中華文化與(yu) 中華美學精神的賡續。“新藝科”應根植於(yu) 中華文化的沃土之中,並在新時代火熱的現實生活呼喚之下應運而生。“新藝科”的藝術創造,離不開現代信息化科學技術,同時也須臾不能與(yu) 藝術創造自身的基本規律相遊離。藝術總是以情感人,以美動人。以藝術的“興(xing) 發”作用,開啟受眾(zhong) 的藝術想象,受眾(zhong) 在欣賞過程中,主動地參與(yu) 到藝術的再創造之中,從(cong) 而潛移默化,達到以文化人、以美化人的目的。

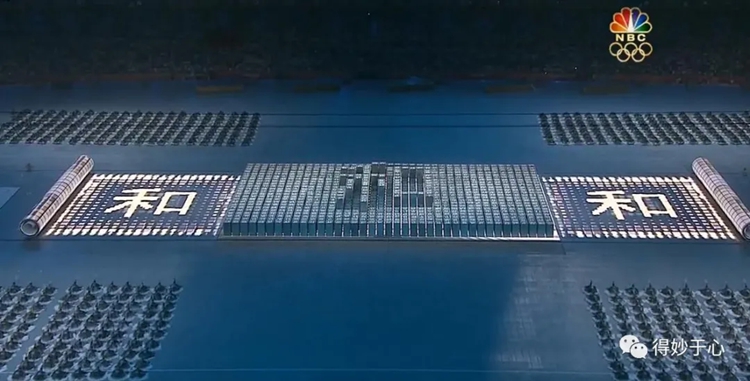

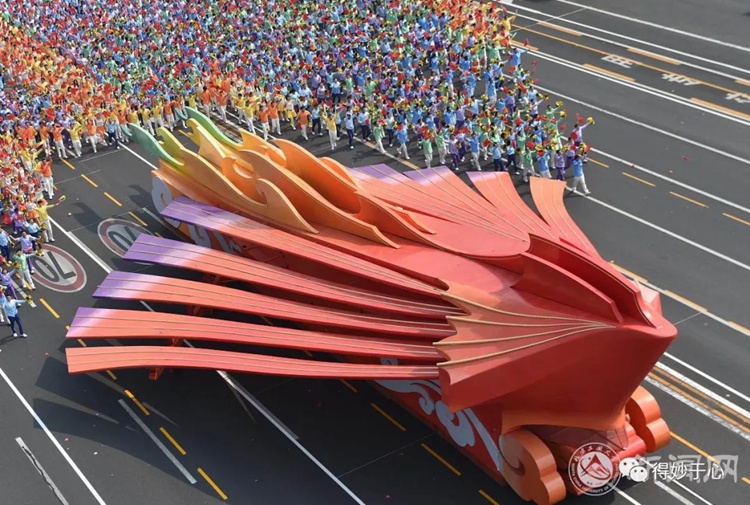

在探索“新藝科”建設過程中,盡管科學技術是推動“新藝科”發展的強勁動力,是藝術呈現的重要技術手段和載體(ti) ,甚至也會(hui) 形成新的語言、形式和內(nei) 容。但是,人文精神仍然是“新藝科”建設的核心內(nei) 涵。特別是站在國際舞台上,要把中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化中具有當代價(jia) 值、世界意義(yi) 的文化精髓提煉出來,以新的藝術語言,講好中國故事,傳(chuan) 播好中國聲音,彰顯大國文化自信,積極推動不同文明交流互鑒,夯實構建人類命運共同體(ti) 的人文基礎。如2008北京奧運會(hui) 上,“科技奧運”理念下美輪美奐的鳥巢和水立方比賽場館,以及恢弘壯麗(li) 的開閉幕式表演,傳(chuan) 遞出“天人合一”“天行健,君子自強不息”“和為(wei) 貴”等深厚的中國傳(chuan) 統哲學思想。國慶70周年遊行彩車設計以其開放性、無邊界性、流動性和互動性,在全民狂歡的節日氣氛中,展示出中華兒(er) 女氣吞山河的英雄氣概,為(wei) 民族複興(xing) 而獻身的精神境界,以及敢於(yu) 追夢與(yu) 勇於(yu) 創新的偉(wei) 大民族性格與(yu) 時代精神。在天安門廣場規模空前、萬(wan) 民歡騰的特定時空環境中,由於(yu) 科技與(yu) 藝術的融合,使彩車取得了震撼心靈的藝術效應。因為(wei) 全新的設計理念,使科技發揮了應有的功能,不但取得了彩車流光溢彩的視覺效果,而且傳(chuan) 遞出萬(wan) 眾(zhong) 慶祝活動的史詩性、民族性與(yu) 時代性,彰顯出偉(wei) 大的精神震撼力。

2008北京奧運會(hui) 開幕式

慶祝國慶70周年遊行彩車“中華兒(er) 女”

二十一世紀,人類已進入了數字時代。先進的數字技術已經使文字、語言、聲音、圖畫和影像等過去相互之間界限分明的各種信息,都可以以二進製語言進行數字化整合處理。這一切科學技術的演進,都促使傳(chuan) 統藝術分化,新型藝術創建。在這種情勢下,“新藝科”再次體(ti) 現了藝術與(yu) 科學相結合的時代特征和人們(men) 對當代藝術發展的新訴求。如數字技術在新媒體(ti) 藝術中充分有效的運用,不但會(hui) 增強新媒體(ti) 藝術的開放性和自由性,更能增強作品藝術效果的豐(feng) 富性。今天,科學技術的發展在某些方麵,雖然超越了自身的工具化屬性,在被使用過程中,呈現出一定的美學特征,但是我們(men) 決(jue) 不能抱有“技術至上”的思想。如果脫離人文精神,企圖孤立地在數字技術中挖掘新藝術形式,難免會(hui) 使新媒體(ti) 藝術走向一個(ge) 缺失藝術生命力的冰冷極端。

在當今的經濟社會(hui) ,技術快速更新的目的是為(wei) 了自身能繼續生存下去,這種趨勢體(ti) 現的是技術生存競爭(zheng) 基本規律下的經濟利益最大化。當人們(men) 認同“新藝科”語境下的藝術實踐必須適應最新數字技術,並完全依賴於(yu) 數字技術時,數字技術很容易把藝術推入離開技術就無所適從(cong) ,無法創新的境地。這也許有悖於(yu) 我們(men) 開展“新藝科”教育的初衷,因為(wei) “新藝科”教育理念下,藝術創作的目的終究是以人為(wei) 本,而非以技術為(wei) 本。

“美不自美,因人而彰。”(柳宗元)物之美離不開人的審美發現與(yu) 體(ti) 驗,隻有通過藝術家的創造性的審美活動,物之美才有可能被發現、照亮和喚醒。於(yu) 今而言,最新的數字技術也許會(hui) 助力新藝術形式的創生,但決(jue) 不會(hui) 自動地帶來新的審美內(nei) 容。數字技術環境下的藝術創作不僅(jin) 要極數字技術之所能,更重要的是創作者要憑借數字技術對自身思想、情感的充分表達,營造出全新的審美意象,為(wei) 受眾(zhong) 開拓新的精神綠洲,並帶給受眾(zhong) 獨特的審美體(ti) 驗。我認為(wei) ,這是“新藝科”在不斷探索和發展過程中應始終把握的一個(ge) 方向。

“新藝科”在與(yu) 其它學科、最新科學技術交叉融合中,不僅(jin) 要在藝術實踐層麵大膽試驗,勇於(yu) 探索,還要在理論層麵加強研究,特別是從(cong) 藝術的視角認識數字技術自身的美學價(jia) 值,以及數字技術如何進一步助力藝術語言、形態的創新。還要從(cong) 人類社會(hui) 經濟發展的視野,發現藝術與(yu) 科技交叉融合的社會(hui) 貢獻,從(cong) 而加強藝術成果與(yu) 商業(ye) 的進一步融合發展。這些都需要我們(men) 加快構建“新藝科”理論知識體(ti) 係,支撐其特色發展。與(yu) 此同時,我們(men) 還要探索建立與(yu) 時俱進的跨學科建設發展的評價(jia) 體(ti) 係,以適應“新藝科”發展的需要。

“新藝科”的“新”,既是長期以來藝術學科在自身發展完善過程中,需要再次突破已有的界限,衝(chong) 向更為(wei) 高遠新天地的必然選擇,更是回應當下大眾(zhong) 更高的精神文化需求和科技迅猛發展及產(chan) 業(ye) 轉型升級挑戰的學科自新。我們(men) 已經看到了噴薄欲出的曙光。

藝 術 簡 曆

田忠利:北京印刷學院副校長,bv伟德官网登录插圖裝幀藝術委員會(hui) 主任,曾擔任第十二、十三屆全國美展及其它全國性美展評委,國慶70周年群眾(zhong) 遊行與(yu) 保障指揮部執行副指揮,彩車、廣場景觀設計藝術指導專(zhuan) 家。

享受國務院頒發“政府特殊津貼”,中國教育部授予“全國優(you) 秀教師”、國家新聞出版總署授予“全國新聞出版業(ye) 領軍(jun) 人才”、北京市授予“四個(ge) 一批”人才稱號。美術作品多次入選國內(nei) 外美術大展,並獲獎。其中,巨幅國畫《中國民主革命的偉(wei) 大先驅——孫中山》獲“孫中山與(yu) 華僑(qiao) 國際美術巡回展”金獎、巨幅國畫《曆史的反思》獲“99’中國藝術大展”銀獎、工筆畫《綠風》獲“95’中國體(ti) 育書(shu) 畫大展”銀獎、工筆畫《清幽》獲“第八屆全國‘群星獎’美術大展”銅獎、工筆畫《靈光》獲“‘愛我中華’首屆全國中國畫.油畫大展”銅獎、工筆畫《春光》獲“‘精致與(yu) 微觀’首屆中國工筆重彩小幅作品藝術展”銅獎、工筆畫《鳥鳴境更幽》獲“94’全國中國畫.油畫大展”優(you) 秀獎、工筆畫《不屈》入選“第四屆北京國際美術雙年展”等,並在中國美術館、中國印刷博物館舉(ju) 辦個(ge) 人中國畫、篆刻作品展,並出版專(zhuan) 著《得妙於(yu) 心》、《心遊方寸》、《田忠利畫集》等多部專(zhuan) 著。